Финский характер складывался в определенных исторических условиях. Этапы его формирования, противостояние финской национальной самобытности европейскому капитализму нашли отражение в трудах философов, историков, писателей.

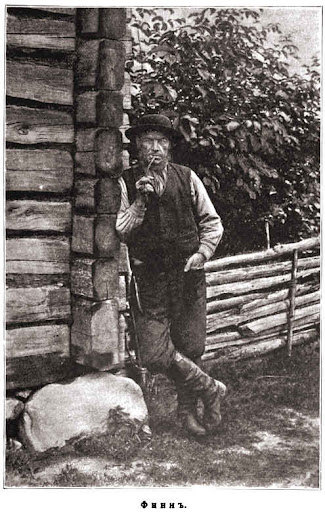

О финнах сложилось стереотипное представление как о медлительном, сдержанном, молчаливом и угрюмом народе. Например, в сознании русского читателя Финляндия долгое время ассоциировалась с пушкинскими стихами. «Печальный пасынок природы» — эта характеристика финского рыболова в «Медном всаднике» оказалась очень устойчивой.

Финский характер складывался в определенных исторических условиях. Этапы его формирования, противостояние финской национальной самобытности европейскому капитализму нашли отражение в трудах философов, историков, писателей1.

Начало XIX века в истории Финляндии имело знаковое значение. Финляндия была отторгнута от Швеции и присоединена к России, получив автономию. Новое положение Финляндии послужило толчком для более успешного, чем прежде, развития финской нации и культуры.

В истории финской культуры период 10 — 20-х годов XIX века получил название периода «первого национального пробуждения». На духовное развитие Финляндии существенное влияние оказала европейская общественная жизнь. В этот период началось развитие буржуазных отношений как в сфере экономики, так и в общественно-политической жизни. Капитализм с его грубым, прагматичным расчетом постепенно завоевывал души европейцев.

В рамках туркуского романтизма (1810 — 1820) впервые возникает антитеза Финляндии и Европы, антитеза финской национальной самобытности и европейского капитализма. Философ Ю.Я. Тенгстрём в работе «О некоторых препятствиях, мешающих развитию финской словесности и культуры», писал о духе буржуазного практицизма. «Европа стала больше интересоваться торговыми и экономическими выгодами, чем подлинным духовным совершенствованием и гармоническим развитием лучших наклонностей человека <… > Прежде народы сражались за свою веру и честь, свое государственное уложение и самостоятельность, а теперь их девизом стали капиталы, приобретение колоний, торговые барыши и промышленный ажиотаж». Финны, по мнению Тёнгстрема, должны были противостоять этому и заботиться о процветании истинной культуры. Противопоставление финнов другим народам являлось необходимым элементом «борьбы с Европой», с «ложным направлением» буржуазной цивилизации, по которому Финляндия не должна была идти. У финнов, писал Ю.Я. Тенгстрём в упомянутой статье, была прекрасная родина. Живописная природа, бескрайние леса, холмы и озера — все содействовало процветанию там высокой нравственности. Финляндию автор сравнивал с Швейцарией и Норвегией. Простодушие и сердечность, самостоятельный образ мыслей и степенное умонастроение — эти добродетели, «если даже они будут изгнаны из остальной Европы», всегда найдут себе приют в Финляндии.

В те времена считалось ненужным для финского народа развитие его политического самосознания. Финнам следует отказаться от обсуждения политических вопросов, ибо, по мнению Тёнгстрема и некоторых других философов, этот народ не относится к числу исторически активных. В одной из более поздних статей он писал, что наряду с «нациями-аристократами» существуют «нации-крестьяне», которым не дано вмешиваться в мировую политику, и что финскому народу такое место было отведено уже самой историей. Он отмечал, что «Калевала» стеснила в себе весь национальный дух» финнов, якобы не нуждавшихся ни в каких иных идеях, более близких к современности. Сходной позиции придерживался И.Э. Эман, который утверждал, что если другим народам для их деятельности нужна «целая вселенная», то «финну достаточно тесного мира в собственной груди его сокрытого».

Эман приходил к выводу, что в наиболее чистом виде финский национальный характер сохранился в патриархальной крестьянской среде. Основной чертой финнов автор считал их склонность к внутреннему самоуглублению, отсутствие интереса к внешним обстоятельствам жизни, политике, широким национальным стремлениям, равнодушие к «мирской» суете. В консерватизме, свойственном крестьянскому мышлению, Эман усматривал идеал истинной народности, при этом он ссылался на «Калевалу» и другую литературу, в которых видел отражение пассивной созерцательности финнов, их идиллического взгляда на мир.

Ничего другого личности в финском обществе того времени не оставалось, как утешаться свободой «внутренней», свободой самосозерцающего духа. Фр. Сигнеус следующим образом охарактеризовал гнетущую атмосферу университетской жизни в 1820-е годы: «Царило молчание, никто не обменивался ни словом, не делился ни единой мыслью. Отмечались, правда, весенние празднества, но было похоже, словно туда собиралась рыбья стая; никогда не приходилось слышать идущей от сердца речи, призыва стремиться к общей цели, к возвышенным помыслам, помнить о прошлом и ждать чего-то от будущего. Такое было время!» При таком умонастроении внутренний мир личности сужался и замыкался в себе самом, оказывался отрешенным от общественных реальностей. Для «свободы духа» степень реальной гражданской свободы была вроде бы и несущественной.

Значительное распространение в Финляндии получило религиозно-сектантское движение пиетистов. Смысл этого движения заключался в религиозном аскетизме, презрении к «мирской суете», ненависти к положительному знанию. В быту пиетисты придерживались крайне суровых обычаев, облачались в мрачные одежды, осуждали с фанатической нетерпимостью любые проявления жизнелюбия, даже самые невинные радости и веселье — все, что могло отвлечь человека от мыслей о боге. Распространенность пиетизма в Финляндии объяснялась духовной забитостью и угнетенным положением народных масс.

Постепенно о финнах укоренилось представление как «неполитической нации», которой политические интересы якобы всегда были и будут чужды. Финской национальной культуре надлежало развиваться в русле «чистой культуры», в стороне от социально-политических движений эпохи. Кстати Я.К. Грот, тогда профессор русской словесности Хельсинкского университета, в статье «О финнах и их народной поэзии» рассуждал, солидаризуясь во взглядах на финнов с указанными финляндскими литераторами. В частности, подобно Тенгстрёму, он писал о свойственной финнам «восточной» инертности, в отличие от политически активных европейских народов с их стремлением воздействовать на внешний мир. «Финны искони были равнодушны ко всему внешнему: к силе, почестям, к влиянию в житейских делах, к красоте телесной. Этим-то объясняется и всегдашнее ничтожество их в мире политическом: никогда не искали они могущества и власти, не прельщались славою завоевателей, не предпринимали громких подвигов; но смиренно уединялись в самих себе и с неизменною верностию покорялись владычеству чужому»2. Грот приводил отзыв Тёнгстрема о финских лирических песнях, выражающих «доверчивую покорность судьбе». Главное свойство народной поэзии заключалось «в пленительной гармонии и спокойствии духа, под которыми кроется клад внутренней истины и свободы, жизнь, находящая удовлетворение в самой себе, светлая, как зеркало, и невозмутимая бурями, играющими в верхних сферах человечества. Этот общий характер народных песен является в обилии очаровательно-непорочных чувств и образов, свидетельствующих о самобытном и чисто внутреннем происхождении финской поэзии»3. В Финляндии подобные высказывания вызвали решительные возражения со стороны Ю.В. Снельмана.

В свое время М. Кастрен писал Я.К. Гроту: «Я бы сравнивал русский народ со страстным юношею, у которого большие способности, но и искушения большие. Во всех своих поступках он обнаруживает предприимчивость, бойкость, дух открытый, веселый, бесстрашный и беззаботный, но особливо ум светлый, определенный и верно рассчитывающий <. > С ним всегда остается непоколебимая вера в силу его духа и убеждение, что «бог даст» ему все, в чем он нуждается для скудного пропитания. Будучи весел и беспечен, он не всегда строго обдумывает законность своих поступков; ему нужда закон. Но за это его нельзя винить слишком строго, когда видишь, как он готов делить со своими братьями то, что приобрел не совсем чисто. <. > Он жаждет несметных сокровищ и для приобретения их не пощадит самой жизни; но когда воля его исполнится, тогда он с удивительным легкомыслием все опять сбывает с рук или бросает. Дело в том, что он любит богатство не для пустого удовольствия иметь, а для существенного наслаждения жить. Мне кажется, что русский национальный характер совершенно отражается в характере того удалого героя, который в народной поэзии древних финнов известен под именем Лемминкяйнен, и русские к финнам находятся, по характеру своему, в таком же отношении, в каком Лемминкяйнен находится к Вяйнямёйнену: тот веселый юноша, этот — угрюмый старик»4.

Многих финнов не устраивала и возмущала позиция своих сограждан, их «восточная инертность», «сонливость» в деяниях, поступках и мыслях. Так, Арвид Ивар Арвидссон, довольно известный в 1820-е годы финский публицист, в автобиографии писал: «Широкая масса моих соотечественников спала глубоким сном, нужно было будить их, в особенности дать им понятие о политической жизни, о гласности, о всеобщем участии во всех делах гражданского общества. Подобные вещи у нас совершенно неизвестны, нужно было прокладывать новые пути и быть готовым встретиться с тысячами трудностей»5. Литературно-публицистическая деятельность Арвидссона была направлена на пробуждение финского национального самосознания, на преодоление финской отсталости. Зная такую черту финнов, как уважение предков, он, например, в стихотворении «Песнь» (1819) ссылается на их авторитет и призывает уже своих современников к смелым и решительным действиям.

Особое значение он придавал сохранению и развитию национального финского языка. Лишь сохранив родной язык, финны будут сознавать себя нацией, а с утратой языка исчезнет почва для национальной общности, народ как таковой перестанет существовать. Традиция приписывает Арвидссону изречение, ставшее крылатым: «Шведами мы не стали, русскими не можем стать — так останемся же финнами!»6. Язык для него был хранителем исторической памяти народа.

Укажем на то, что роль шведского языка и его социально-классовая гегемония в финском обществе объяснялась уровнем развития финского национального языка, финского национального движения. Долгое время язык и национальное движение были слабо развиты. Даже ранние идеологи этого движения (А.И. Арвидссон, Ю.В. Снельман) владели и писали на шведском языке. Здесь напомним, что стихотворение “Värt land” («Наша страна», 1844), впоследствии ставшее национальным гимном Финляндии, было написано Ю.Л. Рунебергом на шведском языке. Сакари Топелиус (1818 — 1898) «был последним шведоязычным поэтом, писавшим для всей Финляндии». Любопытно отметить, что Рунеберга и Топелиуса считают «своими» писателями финны и шведы в Финляндии, а также сами шведы в Швеции.

Вернемся к творчеству Арвидссона. Его надеждам и чаяниям на скорое пробуждение финского национального самосознания, на широкую общественную поддержку его пропаганды было не суждено сбыться. В его автобиографии есть слова, которые можно считать девизом всей жизни писателя: «Я живу и умру при убеждении, что человек рожден для действия, а не для расслабляющего покоя; эгоизм и страх еще не породили ничего благородного и похвального в этом мире. Все высокое и великое сопряжено с борьбой и битвами»7.

Для финнов все же характерной чертой можно считать страсть к покою и бездействию, их фантазия отличается холодностью.

Идеализация неподвижности патриархального состояния нашла выражение в творчестве Ю.Л. Рунеберга.

Духовные интересы финнов в те времена ограничивались сферой семьи и общины. Рунеберг, как и его предшественник Франсен, воспевал семейную жизнь с ее маленькими радостями и печалями. В этом проявилась «отрицательная национальность» как следствие застойного характера национальной жизни.

В 1832 г. Ю.Л. Рунеберг опубликовал очерк «Несколько слов о природе, народном характере и быте в волости Саариярви», в котором дается сопоставление прибрежной и внутренней Финляндии. Рунеберг писал, что, если бы европейский путешественник посетил прибрежную Финляндию с ее городками, он едва ли заметил бы там нечто самобытно-финское как в ландшафте, так и в нравах жителей. Финское побережье скорее напомнило бы европейцу его собственную родину. Это был сравнительно развитый, цивилизованный край, жители которого отличались практическим складом ума, расчетливостью; ими руководили деловые интересы.

Крестьяне глубинной волости Саариярви жили более примитивной жизнью на лоне дикой природы. Они обитали в курных избах и часто жестоко голодали, но это были бескорыстные и добросердечные люди, в которых еще не угасло чувство патриархального коллективизма. Как писал Рунеберг, нищий «ест кору, если крестьянин ест кору; но если крестьянин с пшеничным хлебом, им же накормят и нищего». А когда нищий покидал гостеприимный дом, крестьянин по традиции запрягал лошадь и отвозил его до следующей усадьбы. Гостеприимство и расположение к людям Рунеберг считал ценнейшим свойством народов, стоявших еще близко к природе. Близость к природе способствовала особому душевному складу этих людей, их склонности к внутреннему самосозерцанию, отсутствию в них суетности. «Натуру, склонную к спокойному религиозно-поэтическому созерцанию, более впечатляют глубинные селения. Жизнерадостный, смелый, предприимчивый человек, вероятно, полюбит морское побережье; на прибрежных равнинах будут отлично чувствовать себя люди деловые, предприниматели, экономы. Но поскольку нет сомнения, что именно созерцательная натура наиболее истинно чувствует и постигает природу, постольку с точки зрения высших интересов следует отдать предпочтение той местности, которая сильнее всего на такую натуру воздействует. Да и трудно представить себе более чистое, прекрасное, возвышенное проявление божественного, чем то, которое мы находим в величественных картинах глухих краев, в их уединенности, в их глубоком, всеобъемлющем покое».

В очерке Рунеберга речь шла о двух Финляндиях, о двух типах ландшафта, двух разновидностях национального характера. Это было косвенным признанием зыбкости патриархального уклада, признанием начавшегося его отступления перед буржуазным развитием. С осознанием этого факта затем будет связано появление в финской поэзии темы поисков истинной родины — в самой же Финляндии. Истинная родина отыскивалась там, где еще находила приют патриархальность. Данная тема найдет одно из наиболее характерных выражений в стихотворении Л. Стенбека «Моя финская родина»: юный герой стихотворения после долгих странствий приходит в глухой лесной край и лишь там, под сенью бедных крестьянских хижин, находит свою подлинную родину.

Только вдали от приморских торговых городов, оказывавших влияние на все финляндское побережье, можно было, по мнению Рунеберга, найти «финский дух» в его первозданной чистоте и невинности. Эта идея получает свое дальнейшее развитие в поэме «Охотники на лосей». Здесь микромир героев по возможности изолирован от остального мира, от движения истории; отличительными чертами его становятся замкнутость и стабильность. Результатом такой замкнутости в поэме предстает картина прочности, устойчивости, незыблемости патриархально-крестьянского быта и всего уклада жизни. В социально-нравственном отношении этот уклад зиждется на безусловном уважении героев своих предков, на их самоуважении, на чувстве собственного достоинства, на уверенности, что тот заведенный порядок жизни, которому они следуют, есть самый разумный, человечный и богоугодный. Герои очень дорожат тем, чтобы в традиционных ситуациях быть на уровне предков, действовать именно так, как предписывают традиция и народная память.

Герои Рунеберга представлены как степенные и домовитые хозяева, неторопливые в движениях и сдержанные в чувствах. Они остаются уравновешенными и в горе и в радости, в них во всех есть что-то от крестьянина Пааво, который и в урожайный год продолжал есть хлеб с примесью коры, не поддаваясь искушению вознаградить себя куском посытнее за слишком продолжительное воздержание. В образе Пааво идеализировано чувство патриархальной общности. Пааво самоотверженно борется лишь с природой, он не осознает, да, видимо, ему этого и не надо, своих реальных гражданских прав и потребностей. Он героически переносит голод и невзгоды. Его долготерпение близко к самоистязанию. Это своего рода праведник, мученик. Последующие консервативные исследователи творчества Рунеберга рассматривали этот образ как идеал финна на все времена. Кстати, Я.К. Грот образно охарактеризовал характер финнов как «страдательный».

В поэзии Рунеберга акцент делается не на практической деловитости и гражданской активности, а на «гордой бедности» финнов, на ценностях патриархально-крестьянской морали. В эстетике Рунеберга важное место занимает противопоставление материальной нищеты и нравственного величия людей из народа. В его поэзии получила воплощение философия «довольства малым» и поэтизация «героической нищеты».

Героям Рунеберга чуждо чувство социального протеста. Поэт воспевал мужественную борьбу финнов с суровой природой, их выдержку, настойчивость, терпение, то есть те черты, положительные и отрицательные, которые получили название “suomalainen sisu” — «финское нутро, финский склад характера».

Образы крестьян и торпарей [крестьяне, не имеющие земельной собственности — А.Д.]идеализировал еще Ютейни, но идеализировал в ином, просветительском, духе. Если деловитость, практичность, расчетливость прибрежных жителей не вызывали у Рунеберга особого восторга, ибо в этих качествах он улавливал уже привкус буржуазности, то просветитель Ютейни воспевал в крестьянах как раз деловитость, трудолюбие, гражданскую активность, доверие к разуму, стремление к расцвету родины, в том числе материальному. Для Ютейни-просветителя все эти качества были еще качествами идеального крестьянина, они еще не были дискредитированы опытом буржуазного развития.

Поиски национальной, подлинно народной героики будут долго продолжаться в финской поэзии, и постепенно поэты откроют для себя тему антифеодальных крестьянских восстаний.

Политические и социальные перевороты (середина XIX в.) Финляндии не коснулись, она оставалась в стороне от бурной политической жизни европейских народов. Снельман считал, что интересы финнов ограничивались еще преимущественно сферой семьи и общины, не простираясь в политическую область. Это накладывало отпечаток и на финскую литературу. В патриархально-идиллической тенденции в финской литературе Снельман усматривал специфический результат отсталости финской жизни, она была выражением незрелости и ограниченности национальных интересов.

Все же под влиянием революционного движения в Европе финны стали осознавать необходимость национально-освободительной борьбы. Этот период получил название «второе национальное пробуждение». Его идеологом был Ю.В. Снельман. Он писал: «Погибнуть вместе с нацией еще прилично, но умирать вместе с нею смертью немощного раба недостойно человека»8.

В патриархально-идиллической тенденции в финской литературе Снельман усматривал специфический результат отсталости финской жизни. Он обуславливал слабость финской литературы отсталостью финского общества. «У нас дух времени еще не смог воодушевить людей на радостную деятельность <…> И менее всего следует хулить наш век за то, что некоторые его сыны не усвоили его духа, ибо это дано не тем, кто спит, а тем, кто занят делом. К сожалению, у нас спят во многих отношениях»9. Герои Снельмана уже начинают задумываться над смыслом жизни. Так, например, Хейкки из рассказа «Узник» в конце жизни убедился в том, что «он поклонялся ложным идолам, полагая, будто законы и высокопоставленные чиновники для того и существуют, чтобы помочь беднякам избавиться от нужды и притеснений»10.

Другой современник Снельмана, Фр. Сигнеус критически отнесся к патриархально-идиллической направленности творчества Рунеберга. Спокойствие поэзии Рунеберга, по мнению Фредрика Сигнеуса, отражало финскую жизнь, финский народный характер.

Его же привлекала тема трагической невозможности для человека утвердить себя как свободную личность. В работе «Элемент трагического в «Калевале» Сигнеус первый обратился в полемических целях к циклу рун о Куллерво, рабе-мстителе, в чьей судьбе наиболее ярко проявились социально-трагические мотивы, сила социального протеста. Полемика Сигнеуса была направлена против существовавших тогда толкований «Калевалы» и финского народного характера. В статье «О финском национальном характере» (1842) И.Э. Эман писал: «Замечательно, что и все финляндские поэты, которые писали по-шведски и часто вовсе не были знакомы с поэзиею финскою, отличаются в высокой степени отсутствием всякой суетности, естественною простотою, глубоким чувством и каким-то идиллическим направлением». На фоне таких представлений о финской поэзии образ Куллерво казался странным исключением, неизвестно откуда появившимся. С. Топелиус, например, писал, что «Куллерво совершенно одинок в финской поэзии, словно он не у себя дома». Пытаясь истолковать этот фольклорный сюжет, Топелиус высказался в том духе, что в образе Куллерво воспет не бунтарь, а, напротив, выражено моральное осуждение бунтарства. Элемент морализаторства внес в этот сюжет «Калевалы» и Лённрот, вложивший в уста Вяйнямёйнена слова о том, что причина бед и несчастий Куллерво заключалась в дурном его воспитании. Все это Сигнеус подверг в своей работе решительной критике. Работа Сигнеуса о «Калевале» была направлена против попыток ссылками на фольклор и народный характер оправдать патриархально-идиллическое течение в финской литературе. Патриархальную инертность финского крестьянина не следовало идеализировать, его пассивность и долготерпение нельзя возводить в норму, смирению народа мог прийти конец, он способен был возмутиться угнетенным своим положением — в этом был главный пафос работы Фр. Сигнеуса11.

Руны о Куллерво, по мнению Сигнеуса, опровергали консервативные представления о фольклоре и духовном облике народа. «Во всяком случае, — писал Сигнеус, — следовало бы честно признать, что в финской поэзии осталась незамеченной одна черта, которую Олаус Магнус уже давно и со всей определенностью отнес вообще к финскому народному характеру. А именно: хотя финн обычно и наделен неописуемой инертностью и медлительностью, однако если он по достаточно веским причинам приведен в гнев и возмущение, он скорее выходит из себя, чем это бывает с другими народами». Далее он отмечал: «Природа создала его (Куллерво. — прим. Н.Б.) героем, а судьба низвела до положения раба. По своему внутреннему призванию он был рожден для деяний, которые дали ему возможность свободно проявить дарованную ему природой титаническую мощь, но родился он в угнетающей атмосфере рабства, а унизительный рабский труд приводит героическую волю к непростительным заблуждениям»12.

Неоднозначно сами финны оценивали свое положение и роль в истории. Известный писатель середины XIX века С. Топелиус отказывал финнам в политической истории. Финский народ он считал не «политической» нацией, а «культурфольком», то есть народом, деятельность которого должна была ограничиваться сферой «чистой» культуры.

В 40-е годы XIX века некоторые передовые люди Финляндии, в том числе П. Ханникайнен, считали, что «главное препятствие, мешающее развитию отечественной повести, таится в нашей национально-общественной жизни. В настоящее время у нас могут быть Рунеберг и прочие поэты, поющие о восходе солнца, о весне, зиме и осени, о снегах и льдах, о любви и печали, о синеоких девах <.. .> но у нас невозможен поэт, который бы создал нечто равное «Акселю и Вальборгу», «Марии Стюарт», «Валленштейну». Подобные творения могут появиться только там, где есть высшая политическая и национально-общественная жизнь, а ее-то нам и не хватает».

Но общественно-политические события не заставили себя ждать, что немедленно нашло отражение в развитии самосознания финского народа. Наблюдается «политизация» лирики, актуализация национально-фольклорной и национально-исторической тематики в литературе. Писателей стали привлекать бунтарские сюжеты. Литераторы стали размышлять об исторических судьбах народа. В этой связи необходимо указать на творчество Ю. Векселля, который создал новый тип героя в финской литературе, выдвинув на первый план активную личность, человека действия, борца за прогресс. Народ в изображении Векселля активен, он становится силой, способной на бунт, на открытый протест действительности.

Но переход к новой исторической фазе развития происходил не мгновенно, через конфликт индивидуума со средой. Этот период развития финского общества нашел отражение в творчестве известного писателя А. Киви. Герои Киви — люди из народа, последние носители традиционных идеалов. Они пытаются приспособиться к новым условиям, усвоить новые правила поведения, но это у них плохо получается. Они еще кажутся смешными чудаками. Постепенно их жизнь налаживается, они приобщаются к новому обществу, и общество принимает их в свои члены. Патриархальный мир разомкнулся, и крестьянин вступил в мир новой цивилизации.

Киви по-новому переосмысливает образ Куллерво. Трагическая коллизия возникла на почве исторической распутицы как столкновение двух разных эпох. Куллерво — последний представитель «героической эпохи». В новых условиях он оказался в положении отверженного одиночки. Бунтарство Куллерво, по мнению Киви, было вызвано социальными условиями, а не «плохим воспитанием».

Киви в своем творчестве опроверг тезис о мрачности, угрюмости финского народа. Киви первый из финских писателей заговорил о юморе как о свойстве финского народного характера. Через смех проявлялось отношение народа к окружающему миру. В 1868 г. в письме к К. Бергбуму он назвал финских крестьян «самым юмористическим народом на свете». Киви понимал юмор именно как черту народного самосознания. На фоне укоренившихся представлений о финском крестьянине как о существе смиренном и богобоязненном это было открытием новой черты в народном мировоззрении.

Но за смехом, юмором от внимания писателя не ускользает ни одна деталь, ни одна черта характера финского народа. С одной стороны, это добродушные, покладистые люди, с другой — горделивые, умеющие гордиться достигнутыми результатами и дистанцироваться от людей, стоящих ниже их на социальной лестнице. Писатель показал расчетливость и практичность финской крестьянки в образе Марты, жены Топиаса, из комедии «Сапожники из Нумми». Писатель показал комизм глупого упрямства, диковатую ограниченность, но в тоже время он был убежден в том, что ограниченность есть форма социальной инфантильности, социальной неразвитости, она обусловлена исторически, а не является только проявлением личных качеств.

Примеры гипертрофированной расчетливости Киви примечал в жизни. В его письме к Э.А. Форселлю описан следующий судебный случай: «Парень и девчонка были увлечены любовной игрой на жатве, и по неосторожности он слегка поранил руку о ее серп, за что и подал на нее в суд. Теперь с рукой у него все было в порядке, однако на суд он явился с кислым видом, палец крючком, и домогался, чтобы суд приговорил девчонку к уплате денежного возмещения за те дни, в которые он не мог работать из-за руки». Для Киви это были не только забавные, но и тревожные симптомы13.

В ходе буржуазных реформ происходит изменение психологии личности. Писатель считает, что люди не должны быть задавлены собственнической психологией в той мере, чтобы быть потерянными для гуманистической нравственности. Люди должны подавлять в себе дурные инстинкты, чему способствует и некий свыше установленный нравственный миропорядок, который нельзя нарушать безнаказанно.

Для уяснения исторической основы того типа народного мировоззрения, носителями которого являются герои романа Киви, небезынтересно обратиться также к очерку Н. Флеровского о финском крестьянстве, опубликованному в 1872 г. Известный русский экономист и социолог написал свой очерк на основе живых наблюдений над финской жизнью. Путешественника, привыкшего к «открытой русской земле», писал Флеровский, поражало в Финляндии обилие изгородей, и постепенно путешественник начинал понимать, что «тут пункт существенного различия между Россией и Европой». В отличие от России, где сохранялась крестьянская община и общинное земледелие, в Финляндии существовала в значительных масштабах мелкокрестьянская земельная собственность, а отсюда вытекала «болезненная страсть огораживаться, обособляться, отделяться». На автора это производило удручающее впечатление. Всякая частная собственность, писал он, «деморализует» людей, причем если крупное землевладение развращает тысячи, то мелкое — миллионы. И как бы человек «ни был пропитан предрассудком против общинного владения, но если в нем сохранилась хотя самая малая доля беспристрастия и здравости», то он будет поражен тем, что он увидит в Финляндии. Хотя крестьянин и огораживался, но буржуазное правосознание еще не вполне в нем утвердилось. «В финляндце, — писал он, — вы видите две натуры, которые до сих пор еще смешаны, а не слиты, это — коренного дикаря и привитую к нему цивилизацию». Иными словами, в социальной психологии крестьянина переходного времени сочетались и добуржуазные (патриархально-общинные) и буржуазные (частнособственнические) черты. Это «неслитое», неустоявшееся состояние сказывалось и в крестьянском быте14.

Особое место как в творчестве А. Киви, так и в истории финской литературы занимает роман «Семеро братьев». Семеро братьев обладают индивидуальными характерами. Сначала они живут единым семейно-родовым коллективом. Протест новым нарождающимся буржуазным отношениям выражается у героев через бегство в лес.

Мечта о лесной свободе, о жизни охотника не была исключительно плодом творческой фантазии Киви, а имела почву в народном сознании. А. Алквист еще в 50-е годы XIX в. указал на то, что по своим обычаям и жизненному укладу финское крестьянство «еще очень мало напоминает настоящий земледельческий народ. Тяга к неоседлой жизни охотника и рыболова обнаруживается в нем еще столь отчетливо, что если бы, например, несколько лет кряду в лесах объявилось необычайное обилие лисиц и белок, в озерах — ряпушки и щуки, то значительная часть населения Финляндии, как мне думается, вновь занялась бы вольным бродяжничеством по лесам и озерам»15. Когда вышел роман, А. Алквист не отрицал жизненности коллизии — столкновения «дикости» и «цивилизации», как выразился критик.

В той мере, в какой финский крестьянин оставался «дикарем», продолжал Флеровский, все люди казались ему равными; он не считал зазорным для себя жениться на своей работнице, «он не умеет ни гордиться, ни унижаться, ни повелевать, ни повиноваться; он не имеет инстинкта собственника, он даже не знает, что земля, которую он огораживает, — его, он ее считает наделом из общей народной земли». С другой стороны, цивилизация уже прививала ему частнособственническую психологию, под ее влиянием он постепенно утрачивал былое представление о равенстве, оно начинало теперь казаться ему, писал Флеровский, «смешной наивностью, признаком старообразного невежества» (там же).

В финском крестьянине, даже если он был не торпарем и батраком, а мелким земельным собственником, еще сохранялось нечто от общинно-патриархальных представлений о равенстве людей, и только постепенно ему прививалось буржуазное правосознание, частнособственническая психология. В творчестве Киви ярко отразилась переходная ступень крестьянского сознания в условиях развития капитализма и буржуазных от-ношений16. В романе «Семеро братьев» показательной является эволюция образа Эро. Умственная одаренность Эро способствует коренному изменению всего его сознания, его положения в обществе. Со временем он становится носителем культуры. Его стараниями в волости создается школа. Своего сына Эро собирается сделать образованным человекам. Таким образом, духовно-интеллектуальная сфера отделяется от материально-производственной. В каждой сфере есть свои исполнители — так постепенно разрушался единый патриархально-крестьянский уклад и формировалось новое общество со свойственным ему разделением на классы. Торжество буржуазного общества с его моралью неотвратимо.

Душевное спокойствие и уравновешанность, наивная «ясность взгляда», отсутствие сомнений, столь ценимые в крестьянине Рунебергом, напрочь отсутствуют у героев К. Крамсу. Если для героев Рунеберга высшая мудрость заключалась в созерцательном покое, в отстраненности от борьбы, то для героев Крамсу высшая мудрость — в борьбе за свободу17. Народ в произведениях этого писателя выступает главным творцом истории. Осознание важности и необходимости борьбы за свободу определяют характеры крестьянских героев Крамсу. Борьба для героев — естественное занятие, своего рода нравственный принцип. Но эти произведения опережали реальный ход событий. Они быстрее отражали желания и мечты автора. В действительности Финляндия продолжала спать.

В конце XIX в. социально-экономическое положение в Финляндии изменилось. Капиталистический строй прочно укрепился, внеся серьезные изменения в общественно-политический уклад страны. Однако серьезных изменений в менталитет финского народа он не внес. Трудолюбие, молчаливость, сдержанность остались незыблемыми чертами финского народа. Он отчаянно борется с нищетой, решает свои частные вопросы, стараясь особо не вникать в общественные проблемы. Показательны в этом плане произведения Ю. Ахо. Герои его рассказов — это сугубо финские типы, вызывающие ясные, конкретные ассоциации у тех, кто знаком в действительности с финским обществом и его обитателями. В рассказе «Единственный сын» Ю. Ахо повествует о сельском кузнеце, который две недели назад потерял сына. Рассказчик восхищается поведением старика, сдержанного в своем горе, хотя сын был для него единственной опорой в старости. «Мне часто приходилось слышать, что спокойствие детей природы в подобных обстоятельствах есть не что иное, как бесчувственность. Но тут, я убежден, было совсем не то, а предельная самоотверженность и самообладание, тонко развитое чувство скромности, которое не позволяло ему выставлять напоказ свое горе».

Автор живописует обстановку сонливости, инертности в финском обществе. Только масштабность героев, их поступков уменьшилась. Герои замыкаются в своих проблемах, сосредотачиваются на настроениях.

Ахо печатал своеобразные политические аллегории, вышедшие двумя сборниками под названием «Можжевеловый народ». Писатель воспевал упорство маленького финского народа, который можно было согнуть как можжевельник, но который, подобно можжевельнику, трудно сломить. Крестьяне — упорные возделыватели каменистой почвы. Сила крестьянства, по Ахо, не в политическом пробуждении, а в стоической пассивности.

Подобное представление о финском народе складывалась на протяжении всего XIX века. Ему на смену шел XX век, который в чем-то подтвердит представления о финском характере, в чем-то радикально их изменит.

Изменился облик самого крестьянина. В XIX в. независимый крестьянин-труженик, гордый и обладавший достоинством, идеализировался, представал в положительном образе. Достаточно вспомнить образ крестьянина Пааво. Образы свободолюбивых людей, героев крестьянских восстаний воспеты в исторических балладах К. Крамсу (1870 — 1880-е гг.). Я. Ютейни проводил в своих произведениях 1810 — 1840 гг. мысль о крестьянстве как социальной основе финского общества. Торпари лелеют мечту о своем земельном наделе. Эта мечта рождена чувством социальной справедливости. В те времена у торпарей еще не сформировалось гипертрофированное чувство собственности. Труд на собственном наделе носил радостный и свободный характер. Но постепенно труд становился средством реального обогащения, средством получения независимости и богатства. Если в конце XIX — начале XX в. плуг был символом Финляндии (в творчестве Э. Лейно), то постепенно образ плуга наполняется отрицательными коннотациями. Крестьянин-собственник выступает теперь уже как носитель мелкобуржуазной ограниченности.

В художественных произведениях XX в. образ крестьянина деидеали-зируется: в нем намеренно выпячиваются все недостатки (И. Кианто, М. Лассила, Й. Лехтонен, Ф.Э. Силланпя, П. Хаанпя). Крестьянин не с такой радостью и легкостью возделывает землю. Происходит метаморфоза психологического облика крестьянина — он все больше сосредотачивается на своей жизни, замыкается в своих проблемах, уклоняется от явных политических партий и движений.

1 См.: Грот Я.К. Труды. Т. 1; Карху Э. История литературы Финляндии. М., 1979; Laitinen K. Suomenkirjallisuuden historia. Helsinki, 1979; Sata suomalaisen kulttuurin vuotta. Porvoo-Helsinki, 1974; Suomen kirjallisuus, I — VIII. Helsinki, 1963 — 1970; Tarkiainen, V. Suomalaisen kirjallisuuden historia. Helsinki, 1934.

2 Грот Я.К. Указ. соч. С. 110.

3 Там же. С. 122.

4 Там же. С. 285 — 286.

5 Карху Э. Указ. соч. С. 136.

6 Там же. С. 137.

7 Arvidsson A.I. Tutkimuksia ja kirjoitelmia. S. LXXXI.

8 Карху Э. Указ. соч. С. 224.

9 Там же. С. 230.

10 Там же. С. 231.

11 Там же. С. 243.

12 Там же.

13 Там же. С. 318.

14 Там же. С. 338.

15 Там же. С. 337.

16 Там же. С. 271.

17 Там же. С. 359.

Источник: «Балтийский филологический курьер», №31.

Свежие комментарии